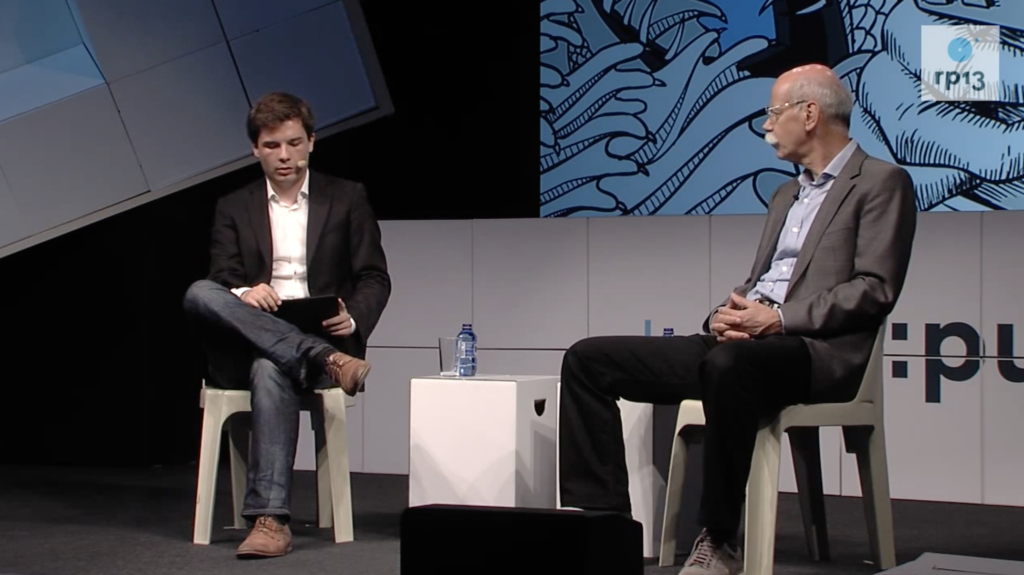

Martin Randelhoff im Gespräch mit Dieter Zetsche über die Zukunft der Mobilität @ re:publica 2013

Stellen Sie sich vor, Sie hätten 2014 ein iPhone 6 unter dem Weihnachtsbaum entdeckt und es originalverpackt in einer Kiste auf dem Dachboden verschwinden lassen.

Im Jahr 2024 packen Sie es schließlich doch aus — es perfekt erhalten, es ist brandneu. Technisch funktioniert es einwandfrei, nur das Betriebssystem ist veraltet, viele Apps laufen nicht mehr. Das Gerät selbst hat sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert. Die Welt um es herum schon.

Das Beispiel des isolierten Telefons soll ein fundamentales Problem unserer Gegenwart zeigen: Was gestern noch innovativ war, kann heute schon überholt sein. Es fühlt sich vielleicht noch neu an, aber eigentlich handelt es sich um Ideen, die vor zehn Jahren brandneu waren.

Unternehmen, die sich auf alten Erfolgen ausruhen, werden von der Realität überholt. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann.

Der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche warnte bereits auf der re:publica 2013 vor dieser Falle:

„Wenn sich Dinge verändern, wenn sich das Umfeld ändert, dann ist es immer klug, Teil der Veränderung zu sein, zu versuchen, sie mitzugestalten, als es mit sich geschehen zu lassen, das Alte zu verteidigen und dann irgendwo im Abseits zu stehen“.

Zetsche zog Parallelen zu Nokia und Kodak – einst Branchenführer, dann durch technologische Sprünge in kurzer Zeit keine Rolle mehr spielten. Sein Rat: Diversifikation, Investitionen in die Zukunft, kein Stillstand.

Kodak erfand die Digitalkamera – und ließ sie verstauben. Blockbuster dominierte den Videomarkt – bis Streaming kam. Porsche und Volkswagen steht heute vor einer sehr ähnlichen Weichenstellung. Einfach das aktuell erfolgreiche Geschäftsmodell so weiter fahren — oder die Zukunft investieren, nur welche?

Die Grenzen unserer Vorhersagen: Wahrscheinlichkeiten und die Schwarze-Schwan-Blindheit

Wir neigen dazu, die Zukunft aus der Vergangenheit abzuleiten. Das ist menschlich – und oft nützlich. Schließlich basiert das gesamte industrielle Zeitalter darauf, dass Maschinen und Prozesse nach festen Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Wenn ich diese Taste drücke, dann passiert genau das. Das ist absolut voraussehbar. Aber was, wenn nicht die Maschine sich ändert, sondern die Welt eine völlig andere ist?

Wir nehmen an, dass Veränderungen kontinuierlich und berechenbar sind – doch oft geschieht Wandel sprunghaft. Ein einziges unvorhergesehenes Ereignis kann alle Annahmen obsolet machen. Der Mathematiker und Statistiker Nassim Nicholas Taleb beschreibt dieses Phänomen in „Der Schwarze Schwan“ (2007): „Geschichte kriecht nicht; sie springt.“

Taleb zeigt, dass seltene, unvorhersehbare Ereignisse enorme Auswirkungen haben – und trotzdem systematisch unterschätzt werden. Oft lernen wir nicht einmal etwas daraus, wenn alles anders kommt, als man denkt. Daniel Kahneman beschreibt dies als Hindsight Bias – den Rückblickfehler. In „Schnelles Denken, langsames Denken“ (2011) schreibt er: „Wir können blind für das Offensichtliche sein, und wir sind auch blind für unsere Blindheit.“

Routinen sind keine Sicherheiten für eine stabile Zukunft. Auf Unsicherheit setzen und sich darauf einzustellen sorgt für eine stabile Zukunft.

Warum Unternehmen und Menschen oft zu spät reagieren

Das Hauptproblem: Weil in der Vergangenheit etwas gut funktioniert hat, heißt das nicht, dass es in der Zukunft genauso bleibt. Gerade in Organisationen sorgt das für gefährliche Selbsttäuschungen.

Produktionsprozesse in der Industrie basieren auf der Annahme, dass Maschinen zuverlässig arbeiten und Fehler durch Wartung minimiert werden können. Diese Logik ist bestechend – solange sich das Marktumfeld nicht verändert. Aber was passiert, wenn das System um sie herum kippt?

Kodak war Weltmarktführer für analoge Fotografie – bis die digitale Revolution kam. Blockbuster dominierte den Verleih von Filmen – bis Streaming-Plattformen das Geschäftsmodell überflüssig machten. Beide Unternehmen hatten hervorragende operative Prozesse. Diese haben sie nicht vor den Umbrüchen der Zeit bewahren können. Anders als Netflix, das sehr schnell vom Versender von DVDs zum Streaming-Anbieter und Filmproduzenten wurde. Blockbuster hat einfach weiter gemacht, Netflix hat sich nicht von den Zahlen der Vergangenheit ablenken lassen und hat die Zukunft antizipiert.

Peter Drucker formulierte es schon 1973 treffend in „Management: Aufgaben, Verantwortungen, Praktiken“: „Die größte Gefahr in Zeiten des Umbruchs ist nicht der Umbruch selbst; es ist, mit der Logik von gestern zu handeln.“

Wie sich Unternehmen auf Unsicherheit vorbereiten können

Die Zukunft bleibt ungewiss. Doch Unternehmen können sich so aufstellen, dass sie Unsicherheiten nicht nur überstehen, sondern daran wachsen. Nassim Nicholas Taleb nennt das Antifragilität: die Fähigkeit, durch das Bewusstsein über das Chaos der Welt selbst stärker, mutiger und wieder beweglicher zu werden.

Drei zentrale Prinzipien helfen dabei:

- Denkfehler erkennen: Unternehmen müssen bewusst gegen den Rückblicksfehler und die Illusion der Vorhersagbarkeit arbeiten

- Optionen offenhalten: Investitionen in verschiedene Zukunftsszenarien verhindern, dass man sich auf eine einzige Annahme festlegt

- Frühzeitige Anpassung: Wer früh auf Veränderungen reagiert, bevor sie zur Krise werden, bleibt langfristig stabiler

Was kleine und mittlere Unternehmen von Amazon lernen können

Jeff Bezos beschreibt Amazons Strategie der Antifragilität als eine Mischung aus Standhaftigkeit und Flexibilität: „Wir sind stur in unserer Vision. Wir sind flexibel in den Details.“ Amazon setzt auf Experimente, alternative Geschäftsmodelle und ein klares Zukunftsbild, um auf unvorhersehbare Entwicklungen gut vorbereitet zu sein.

Was lässt sich davon auf andere Unternehmen übertragen?

- Parallele Optionen schaffen: Nicht nur ein einziges Geschäftsmodell fahren, sondern in verschiedene Richtungen investieren

- Schnelle Iteration ermöglichen: Fehler früh erkennen und korrigieren, anstatt auf einer Strategie zu beharren

- Flexibilität in den Strukturen verankern: Starre Hierarchien verhindern Anpassungsfähigkeit – dezentrale Entscheidungen fördern sie

- Ein klares und weitreichendes Zukunftsbild entwickeln: Raus aus den starren Prozessvorgaben, rein in ein flexibles Streben hin zu einem gemeinsamen Fixpunkt

Auch Mittelständler können sich fragen: Welche Annahmen über die Zukunft sind in meinem Unternehmen tief verankert – und was, wenn sie falsch sind?

Denn die wichtigste Erkenntnis bleibt: Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen – aber Unternehmen können sich darauf vorbereiten, in dem sie sich offen dem Wettbewerb der Ideen und Geschäftsmodellen stellen, in Bewegung bleiben, in viele Richtungen denken und strategisch klug aufgestellt auf einen unübersichtlichen Markt antworten.

Dieter Zetsche, ehem. CEO Daimler AG, im Interview mit Martin Randelhoff auf der re:publica 2013 über die Zukunft des Automobils, den Markenkern und die Verantwortung von Daimler, Carsharing und die Zukunft des elektrischen Fahrens, hier auf YouTube zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=PuTY2qZtVvM